Mi perro escapista y los microchips

Denise Estrada Wiese y J. Antonio del Río Portilla

La Dra. Estrada Wiese es licenciada en física y doctora en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Materiales de Barcelona y en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Es miembro del SNII y actualmente es investigadora titular en la Coordinación de Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Su investigación se centra en el desarrollo de dispositivos fotónicos basados en silicio para su aplicación en sistemas integrados electrofotónicos.

El Dr. del Río Portilla es físico y doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Distinguido con el Premio Weizmann por su tesis doctoral, Premio Efraín Hernández Xolocotzi por la Universidad de Chapingo, Medalla de Honor en Ciencia y Tecnología otorgada por el Congreso del Estado de Morelos, Medalla VASE, Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación REMEI 2021 por las contribuciones a la Divulgación y Vinculación y Premio Universidad Nacional 2023 en el área de Innovación tecnológica y diseño industrial. Director fundador el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (2007-2008), primer director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM (2013-2021) y actual director del Centro de Estudios Mexicanos Reino Unido de la UNAM. Es miembro de las academias Mexicana de Ciencias, de Ingeniería de México y de Ciencias de Morelos.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

Apenas logré ponerle la correa, abrí la puerta y... ¡zaz! Sentí un tremendo jalón que afortunadamente no me zafó el brazo; pero Houdini, mi perro, no dejaba de jalar. Así comenzó oficialmente el paseo de todos los días. Por alguna razón que desconocía Houdini estaba por demás inquieto y ansioso. Seguimos el recorrido habitual y al llegar a la esquina de la cuadra vislumbramos a lo lejos a un perro de la calle, sin aparente dueño, y Houdini ahora ya fuera de la casa con mayor entusiasmo e impulso se abalanzó hacia ese perro para saludarlo y tiró tan fuerte de la correa que, para mi fortuna y de mi brazo, ahora sí rompió el collar y salió como bólido para ir a su encuentro.

Houdini es un perro lleno de energía, es juguetón, destructor y divertido, como cualquier cachorro de 8 meses. Todos los días por la tarde se escuchan sus ladridos y saltos de alegría al darse cuenta de que saldremos a pasear mientras recojo la correa, las llaves y unos cuantos premios para el camino.

El día que rompió el collar, traté de seguirlo y estoy segura que si fuese corredora olímpica, y no científica, lo hubiera alcanzado, pero ese perro tiene la juventud y una buena alimentación basada en croquetas de salmón de su lado… por supuesto, no logré alcanzarlo. Houdini se dio a la fuga con su nuevo amigo ¿o amiga? y desaparecieron en un terreno baldío. Pasé largas y angustiantes horas buscándolo sin suerte. Puse anuncios en los alrededores y nada, ninguna noticia sobre el paradero de Houdini.

Pasaron algunos días más, cada tarde extrañaba tanto el paseo vespertino como el afectuoso recibimiento al regresar del instituto que Houdini me otorgaba. De repente, a los pocos días, me hablan de una veterinaria situada a unos 10 km de la casa diciendo que tenía a Houdini, que si iba por él. Por supuesto, dejé los semiconductores en el laboratorio y fui por él.

No les había comentado, pero afortunadamente, mi perro tiene algo especial bajo su piel: un microchip. Y no, no es lo que se imaginan, no es un perro robot… ni se tragó mi celular. Los microchips se encuentran en casi todos los aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor, son piezas muy pequeñas, del tamaño de un grano de arroz (o hasta más pequeñas), sobre las cuales se construyen circuitos electrónicos y pueden tener muchísimas funciones.

La mayoría de los circuitos electrónicos, como los microchips, se fabrican a partir de un material muy abundante que se encuentra en la arena de todas las playas del mundo, el silicio.

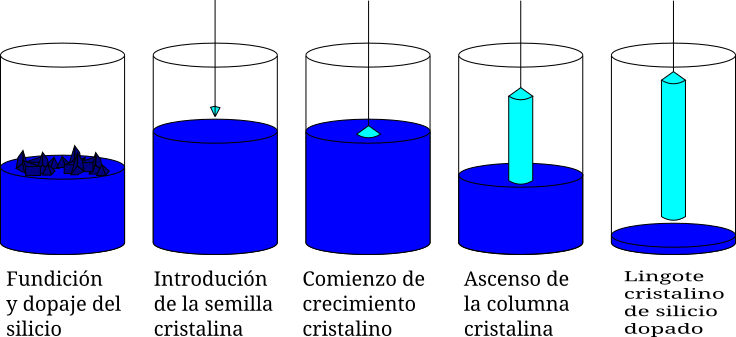

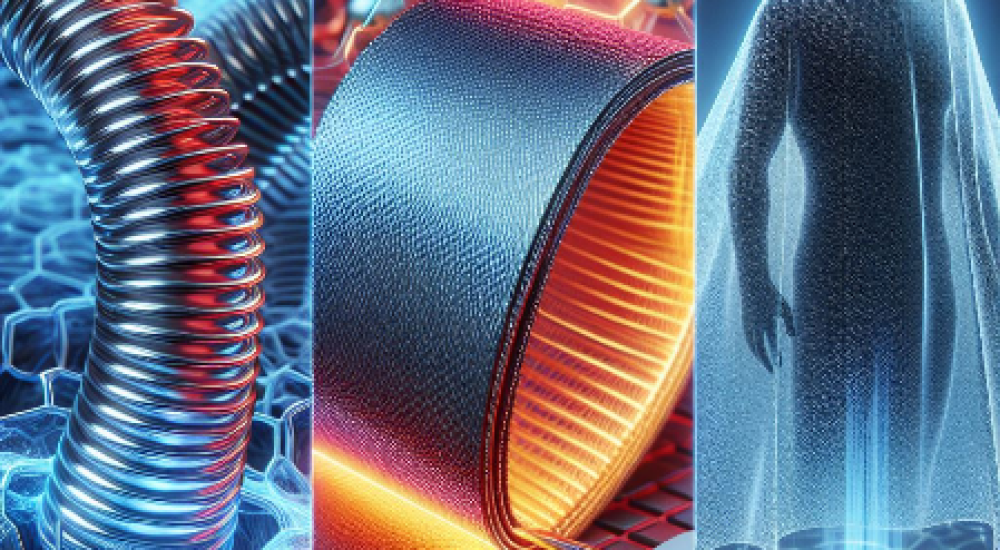

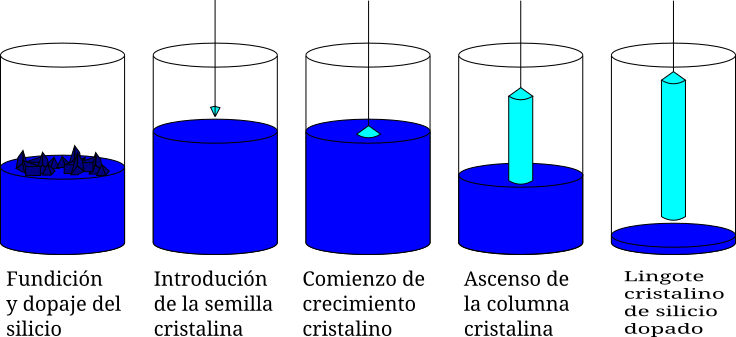

Para hacer los microchips es necesario tener barras de silicio puro y no en forma de óxido de silicio como en la arena de las playas. La arena de mar contiene sílice en forma de dióxido de silicio (SiO2), pero con muchos otros elementos y compuestos, podemos decir que no es un material puro. Para purificar el silicio y tener barras de este material, la arena se calienta a temperaturas superiores a 1,700°C en un horno de arco eléctrico para obtener silicio metalúrgico con una pureza del 98-99%. Sin embargo, para hacer las obleas es necesario tener barras de silicio más puras y tener los átomos de silicio formando arreglos ordenados, en física los llamamos estados cristalinos. Para formar barras cristalinas de silicio se usa el método Czochralski, que consiste en usar una porción pequeña de cristal de silicio ultrapuro y sobre ella se va solidificando lentamente un lingote cilíndrico de silicio monocristalino. En la figura 1 podemos ver un esquema sencillo.

Figura 1. Esquema del proceso Czochralski de fabricación del silicio cristalino figura modificada de wikimedia commons [1]

En un horno especial se coloca el silicio, se funde y se agrega una pequeña porción de otro material. Una vez que ya está fundido se aproxima una pequeña porción de silicio cristalino para luego irla subiendo y conforme se enfría se forma el lingote de silicio cristalino impurificado. Este efecto aprovecha que los átomos de silicio se unen a otros minimizando su energía y se colocan de una manera ordenada formando una estructura cristalina, es decir arreglados muy ordenadamente. Después, este lingote se corta en discos delgados aproximadamente de medio milímetro de espesor a los que llamamos obleas.

Las obleas se pulen para obtener una superficie libre de impurezas. Estas obleas si fueran de silicio puro estarían formadas por un semiconductor intrínseco. En su estado puro, el silicio tiene una conductividad muy baja a temperatura ambiente y no es útil para construir circuitos eléctricos o electrónicos. Esto se debe a que la energía necesaria para que un electrón pase del estado ligado a los átomos (banda de valencia) a un estado donde se pueda mover en la red cristalina es de aproximadamente 1.1 eV, que es una cantidad significativa de energía. Para hacer que este silicio sea más conductor, como ya mencioné arriba, se somete a procesos de impurificación, donde se añaden impurezas específicas (como boro o fósforo que son los materiales que se agregan en el proceso de dopaje) de manera controlada. Imagínense, después de tener este silicio ultrapuro en forma líquida, se tiene que impurificar (en el lenguaje de semiconductores se usa la palabra dopar) con elementos adecuados como el fósforo o boro para que de manera controlada conduzcan electricidad y se puedan crear los transistores o circuitos eléctricos en las obleas. Este silicio dopado es el que se utiliza en la fabricación de dispositivos semiconductores como transistores, diodos y circuitos integrados.

En las plantas de fabricación de chips, también llamadas fábricas de semiconductores, las obleas de silicio pasan por muchos procesos de micro-fabricación. Aquí se emplean técnicas especiales para depositar y remover materiales o cambiar sus propiedades en zonas específicas para construir interruptores e interconexiones diminutas y formar una instalación eléctrica de tamaño micrométrico (una décima parte del grosor de un cabello humano). Para finalizar, se le añaden filamentos de cobre o aluminio para que se puedan conectar a otros circuitos y se encapsulan para que resistan el contacto con el ambiente. Finalmente, se hacen las pruebas de conexión y funcionamiento.

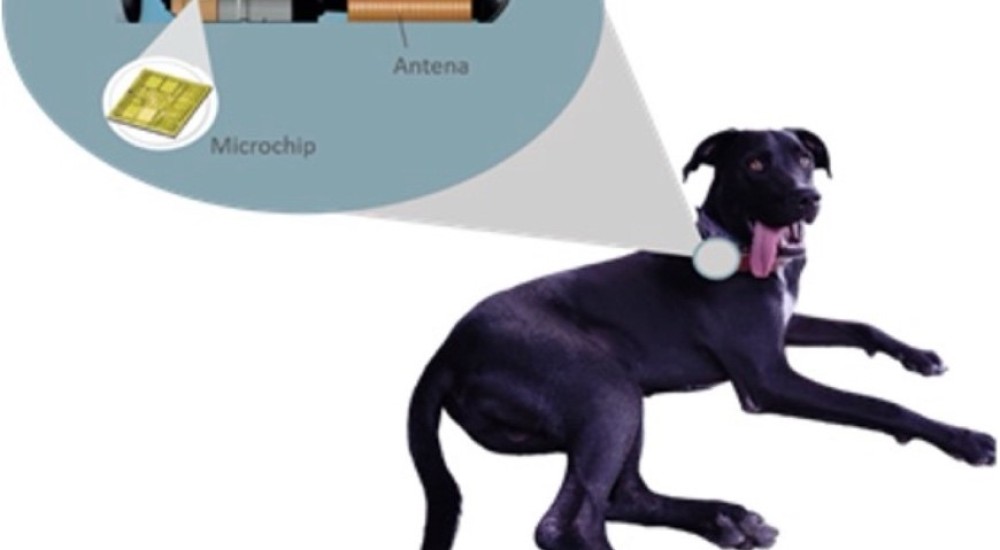

Regresemos a nuestra historia de mi amigo canino, gracias a una de las aplicaciones de estos pequeños dispositivos Houdini pudo volver a casa: la identificación de radiofrecuencia. Esta tecnología utiliza ondas de radio para transmitir información, que es guardada en un microchip, hacia un dispositivo lector. Cuando Houdini era más jóven le implantamos el pequeño dispositivo (en forma de cápsula) que contiene un código único, como un carnet de identidad invisible, esperando ser leído si alguna vez se perdía. ¡Cuánto me alegro de haberlo hecho!, porque después de unos días de vagabundeo Houdini se acercó a una amable señora que lo observó cabizbajo, triste y algo hambriento. Seguramente, ella le habló cariñosamente, lo llamó y le dió algo de comer, le puso una correa para después llevarlo a la veterinaria. En la veterinaria, observaron que Houdini era un perro perdido y le pasaron por el lomo un lector de microchips para escanear su cuello.

Les cuento que cuando llegué la amable señora también estaba ahí y al llegar me preguntó que si yo sabía cómo funcionaba el microchip; aunque el veterinario le había dicho que eran unas ondas de radio frecuencia, no entendía que eran y además quería saber el tipo de batería que tenía ese microchip, pues debería ser extremadamente pequeña.

Es aquí donde también la física y entendimiento de la interacción de la radiación con la materia permite codificar información en un sencillo dispositivo. La forma de trabajo de estos microchips es muy sencilla (Figura 2).

Figura 2. Foto de Houdini con un esquema del microchip para mascotas que tiene implantado en el cuello. Figura modificada de [2].

Le dije que como veía el microchip es un pequeño dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se implanta debajo de la piel de la mascota; pero que el microchip no tiene batería ni fuente de energía propia. Que es el lector de microchips el que emite ondas de radiofrecuencia hacia el microchip; la radiofrecuencia es una onda invisible que viaja en el aire, similar a las ondas de radio que usamos en el coche para escuchar música. Esta señal es captada por una antena receptora en forma de alambre enrollado en el microchip por el que circula una corriente eléctrica que hace funcionar el circuito en el microchip para poder, a su vez, emitir el código que tiene guardado mediante otra señal de radiofrecuencia con su número de identificación de regreso al lector. Así el sistema funciona sin baterías y sin generar calor ni descargas eléctricas, ya que simplemente aprovecha la señal del lector para activar el chip y transmitir la información. Además, la cápsula de vidrio biocompatible que recubre el microchip protege al animal de cualquier reacción adversa, asegurando que el dispositivo permanezca inerte y seguro bajo la piel durante toda la vida de la mascota. Entonces, en resumen el lector estimula al microchip que emite una señal con el número único que está guardado en el chip. Este número es el que pudo ver la veterinaria en la pantalla del lector al aproximarlo a mi perro. Luego, la veterinaria ingresó el código en una base de datos de mascotas registradas y, en cuestión de segundos, encontró los datos de sus dueños. Gracias a esto, pudieron llamarme y logré finalmente reunirme con mi querido perro escapista.

Después de esta explicación, la amable señora me dijo: que le intrigaba mucho lo del microchip ya que había leído que se podía implantar en animales silvestres para su monitoreo. De hecho, le resultó tan interesante el tema que vio un documental donde explicaban que gracias a la implantación de estos dispositivos en los cuernos o bajo la piel de rinocerontes y elefantes se ha logrado prevenir su caza furtiva. Otro ejemplo que recordó es el uso de microchips en centros de rescate para registrar animales rehabilitados y rastrear su progreso tras su liberación en la naturaleza. En el documental también se abordaron aplicaciones en la conservación, donde utilizan los microchips para identificar animales en peligro de extinción y hacer seguimiento de su crecimiento y distribución en sus hábitats. La amable señora mencionó que, anteriormente, se utilizaban anillos metálicos o tatuajes en los animales para cumplir la misma función que ahora desempeñan los microchips. Sin embargo, expresó su duda sobre cómo la inyección de un microchip podría ser menos invasiva que un tatuaje.

Con esas palabras, recordé un artículo que había leído justo antes de ponerle el microchip a Houdini [3]. En este artículo se explicaba los resultados de verificar que no había daño en loros o guacamayas en Ecuador. En esa investigación se encontró que solo el 4 % de los animales que les colocaron los microchips presentaron moretones o ligeros abscesos a las 24 horas de la inserción. Pero, que los moretones se desvanecieron pronto y los abscesos fueron tratados rápidamente, sin mayor complicación. Los loros y guacamayas fueron monitorizados por tres meses y no se encontró modificación alguna. Los microchips no se movieron, ni las aves las trataron de retirar o mover, indicando que no les causaba molestias.

Así que le comenté esto a la señora y le dije que en algunas regiones, como Andalucía (España) eran obligatorios para las mascotas [4]. Ya con toda esta información me dijo que ahora sí estaba convencida de ponerle microchips a sus perros, ya que estaba segura que no les causarían daños a su salud, pues no les iba a inyectar sustancias nocivas como las que tienen las baterías.

Yo contenta, le agradecí mucho, le puse la correa a un maltrecho Houdini, que a pesar de sus penurias se veía feliz de regresar a casa y que ya había aprendido a no jalar la correa. Íbamos tranquilamente caminando de regreso a casa.

Referencias

[1] Proceso Czochralski en Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czochralski_Process.svg

[2 ]How Pet Microchipping Works, www.science.howstuffworks.com

[3] C. Ramos, D. Valarezo, D. Palacios y A. Barrionuevo “Aplicación de chips de identificación vía subcutánea en Psitácidos en cautiverio en el Eco Zoológico de Tarquí. TESLA Revista Científica vol 3. Núm 2 (2023) e288 https://doi.org/10.55204/trc.v3i2.e288

[4] https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/areas/animales-compania/identificacion-microchips.html

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.

Desarrollado por Linabat

Desarrollado por Linabat